太阳成集团tyc234cc機械設計制造及其自動化專業介紹

專業概況

機械設計制造及其自動化專業是2019年首批國家級一流本科專業建設點,國家級本科專業綜合改革試點專業(2013年)、教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業和廣東省重點專業(2011年)、國家高等學校特色專業建設點(2007年)廣東省名牌專業(2005年)。

本專業從2006年到2014年設立了機械電子工程和微電子制造兩個方向進行招生。2015年起取消了按方向招生,2016年學院新成立了機械電子工程專業,減少了本專業招生規模。經過60年的建設,本專業已培養畢業生超過10000名。

目前機械設計制造及其自動化專業每學年開設6個班,并于第三學期選拔出1個機械設計制造及其自動化卓越工程師班,在校本科生980人,在校博士研究生58人,碩士研究生373人。

專業特色

本專業創辦于1958年學校創立之時,是廣東省最早創辦該類專業的高校之一。

本專業立足粵港澳大灣區,緻力于培養能适應國家建設和粵港澳大灣區發展戰略需求,具有紮實的自然科學基礎,掌握機械設計制造及其自動化領域專業基礎知識,能夠運用機械工程領域産品設計、制造、運行等方面的專業知識,解決複雜工程問題,具備組織與實施相關領域工程項目的能力,具備良好的人文社會科學素養、社會責任感和職業道德,具有健全的人格和正确的價值觀,具有團隊合作和創新意識,擁有獲取知識的能力和創新思維習慣,能夠從事先進機械裝備設計、智能制造、機電一體化等領域工作的應用型、創新型高素質人才,成為社會主義事業的合格建設者和接班人。

主要課程

國家級精品課程:“畫法幾何與機械制圖”;2020年首批國家級一流本科課程、2021年首批國家級課程思政示範課程:“機械制造基礎”。

廣東省一流課程:機械設計、創新方法;省級精品資源共享課:機電傳動控制、虛拟現實技術及應用、液壓與氣壓傳動。

機械原理、電工與電子技術、控制工程、微機原理與應用、現代制造技術(雙語)、精密制造技術、機器人技術、數控技術、機械裝備設計等必修必選課程,以及成型技術與模具、機器視覺技術、項目管理等若幹選修課;數字化制造綜合課程設計等若幹選修實踐課。

優秀師資

本專業擁有全校最強的教學團隊之一,擁有2021年首批國家級課程思政教學名師5人與課程思政教學團隊1個(全校唯一),教育部機械類教學指導委員會委員1人,廣東省本科高校機械類專業教學指導委員會主任委員1人,省級教學名師3人,廣東省創新團隊2個,國家級高層次人才5人,享受國務院政府特殊津貼專家、廣東省領軍人才和珠江之星等多人。教學團隊包括二級教授6名(博士生導師9名),教授22名,副教授21名。在國際著名研究機構和高校長期工作過的著名教授2名擔任國際雜志主編2名。

專業優勢

作為太阳成集团tyc234cc曆史最悠久、實力位居前列的專業,本專業1995年獲碩士學位授權點,2003年獲二級學科博士學位授權點,2005年獲機械工程一級學科博士授權點,為廣東省重點攀峰學科。

在2017年中國科學評價研究中心等機構聯合推出的《2017年中國大學及學科專業評價報告》中,機械設計制造及其自動化專業進入中國大學本科專業排行榜前20強(排名第17)。機械設計制造及其自動化專業涵蓋在機械工程一級學科中,在全國第四輪學科評估中為B+(全國前20%),在“2020軟科中國最好學科排名”中排名第22名,居前10%。

擁有全校最強的教學和科研團隊和教學課程建設水平。擁有全面向本科生開放的具有國際先進水平、國内一流的實驗室,總資産超過1.4億元。擁有具有高水平的科研研發團隊,近三年獲國家科技進步二等獎1項,廣東省科技進步一等獎2項,中國機械工業科學技術獎一等獎2項;與粵港澳大灣區重點企業具有廣泛的産學研合作,與國内外高校與研究機構有廣泛深入的合作交流。在國際國内機械工程界具有較高的學術地位,在産業界具有較高的影響力。

培養特色

本專業依托于第4輪學科評估為B+的機械工程一級學科、機械設計制造及其自動化國家級首批一流本科專業和國家級實驗教學示範中心開展教學工作。

注重以學生為中心開展教學工作,緊密結合粵港澳大灣區發展,積極将智能制造、人工智能、機器人、納米科技、生命科學等新興領域的科技成果引入教學,具有技術和理念前瞻性。

通過豐富多樣的課堂教學與創新實驗、擔任科研助理、走進科研實驗室、企業實習等全流程創新能力培養機制,全面提高學生的創新能力及綜合素質。

依托教育部卓越工程師班、中法施耐德電氣綠色低碳産教融合項目“智能風電微專業”、廣東省示範性産業學院“印制電子電路(PCB)聯合(産業)學院”等,充分運用豐富的産學研合作資源和承擔的各級政府科研項目,積極為學生提供企業實踐和參與科研的機會,培養國家和産業急需的行業特色人才。

近5年來,依托多樣性的科技創新平台,在優秀的教師團隊指導下,本專業本科生在“挑戰杯”、“互聯網+”、“機械創新設計大賽”、“工程訓練綜合能力競賽”、“機器人大賽”等比賽中獲國家級獎60項,省級以上獲獎人數超過400人,學生的創新能力和就業競争力持續提升,在國内高校享受盛譽。

就業情況

制造業是立國之本、興國之器、強國之基,唯有制造強國才能變身世界強國。制造強國要以工業強基為基礎,要保障核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、産業技術基礎擺脫受制于人的局面,實現自主研發與供給。本專業面向國家“工業強基”重大戰略,圍繞粵港澳大灣區以及廣東省“雙十”産業高速發展的國家地方重大需求,開展高效精密加工工藝、精細刀具與陶瓷基闆、特種能場加工技術等基礎工藝技術與基礎零部件的研發及産業化,專業政策支持力度強,市場空間大,人才需求迫切,發展前景好。本專業也充分利用學校科研資源與社會企業資源,積極開展校企合作與協同育人,為學生帶來更多的就業機遇和更廣闊的發展空間。

本專業一直具有很強的就業競争力,長期以來就業率處于前列,當年就業率連續5年保持在98%以上,畢業生得到企業廣泛認可和一緻好評,優秀校友遍及全省知名制造企業。

本專業适應專業領域範圍廣,在制造領域的就業涵蓋了計算機通信和其他電子設備、汽車、電器機械、通用專用設備等行業的國内國際著名公司,包括深圳華為、TCL電子、美的集團、三星電子、廣州地鐵、海信科龍、廣汽豐田、珠海格力、深圳比亞迪、三菱電機等;部分同學考入或者保送國内知名高校或去國外高校繼續攻讀碩士、博士學位。

創新實踐實驗室與研究方向

機械設計制造及其自動化專業擁有廣東省微創手術器械設計與精密制造重點實驗室、“國家醫療保健器具工程技術研究中心骨科手術工具與牙科設備聯合實驗室”、廣東高校現代産品設計與制造技術實驗室、廣州市非傳統制造技術及裝備重點實驗室、廣東省印刷電子電路制造工程技術研究中心、廣東省高技術陶瓷精密制造工程技術研究中心和廣東省金屬薄闆節材精密分切工程技術中心等,以及廣東省醫療器械與生物材料工程技術研究中心等若幹共建省工程技術研究中心。建設有包括增材制造、數控技術等教學實驗室,實驗室均向本科生開放。

“廣東省微創手術器械設計與精密制造重點實驗室”和“國家醫療保健器具工程技術研究中心骨科手術工具與牙科設備聯合實驗室”,與國内一流醫學學科與醫院,以及國際國内一流醫療器械制造企業開展深度醫工合作,從臨床需求出發,緻力于全面開學高端微創手術器械設計、微創手術器械設計精密制造技術與裝備全制造周期的研究與技術創新,構建機械制造科學中的高端微創手術器械全周期的基礎科學理論體系。作為國内最早從事微創手術器械研究的單位,已成為國内外著名醫工結合研究機構之一。2020年初通過産學研合作,在醫療防護制品制造關鍵技術與裝備研發方面取得重大突破,為我國打赢抗疫阻擊戰和國際抗疫作出了重大貢獻,獲2020年廣東省科技進步一等獎。

廣東高校現代産品設計與制造技術實驗室等緻力于高度融合機械、信息、材料等領域技術,對作為制造業基礎的各類零件綠色、高效、高性能、精密制造理論、工藝、工具和設備等機械工程學科應用基礎問題進行深入研究,涉及國防、能源、航空航天、通訊、機械、汽車、模具、石化、冶金、電子等多個領域。曾獲國家科學技術獎二等獎(2019),中國機械工業科學技術獎一等獎(2018,2019)、廣東省科技進步獎一等獎2項(2014,2020)、二等獎3項(2006,2009,2020)和自然科學獎1項(2009)。

研究方向一:高效高性能加工理論、工藝與工具

本方向重點研究面向難加工材料精密模具淬硬鋼、印制電路闆(PCB)、蠕墨鑄鐵、等靜壓成型石墨、新型高矽鋁合金、钛合金、非晶合金和不鏽鋼等高速高效清潔切削加工技術;高速精密加工PVD硬質合金塗層刀具制備及其切削性能、高速加工CVD金剛石塗層刀具制備及其切削性能、耐磨、耐高溫、強韌化陶瓷刀具設計制造技術、超硬材料刀具和超硬磨具設計和制造技術。

研究方向二:超精密磨削與抛光加工技術與裝備

圍繞單晶SiC、單晶GaN、藍寶石等光電晶片、電子陶瓷基片等超精密加工關鍵理論、技術與應用開展系統深入研究,包括:納米磨削理論與工藝、集群磁流變平面抛光工藝與設備、空間動态磁場磁流變抛光工藝與設備、超精密研磨抛光工藝與漿液、智能磁流變抛光漿液等。

研究方向三:智能制造裝備與數字化制造

研發先進智能裝備高速電主軸單元的設計理論及平台系統,直線電機設計與高速高精密直線電機直接驅動技術,以及智能多軸高速加工中心結構設計與測試方法,研究高速精密多軸聯動數控加工中心。研究數字化制造技術包括:數字化設計CAD、數字化工程分析CAE、數字化制造CAM、數字化管理PDM、數字化檢驗、數字化試驗等技術。

研究方向四:微創手術器械設計技術和精密制造技術

研究方向五:先進制造表面科學和技術

圍繞先進高端制造領域的表面科學與技術領域的關鍵理論、技術與應用開展多角度的深入研究,包括:真空等離子體産生和調控理論和技術,塗層生長理論與技術,硬質耐磨塗層技術與應用,高溫防護塗層與應用,硬質功能塗層技術與應用等。

研究方向六:高性能陶瓷與金屬陶瓷複合材料增材制造技術

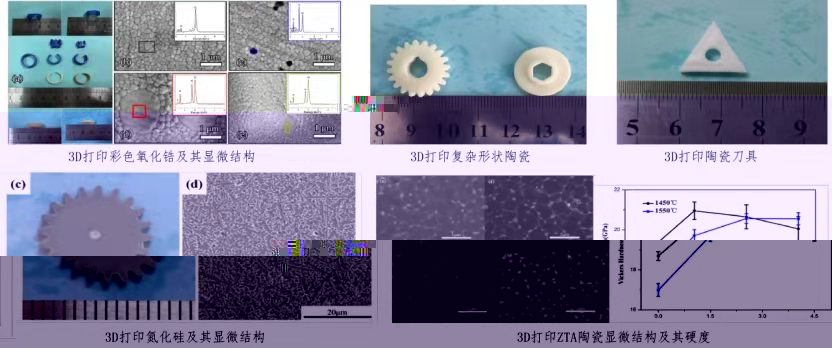

本方向緻力于發展先進陶瓷科學與技術,開拓陶瓷材料制備領域的學科前沿,重點關注高性能陶瓷零部件制造技術。主要研究方向包括:高導熱高強韌陶瓷基闆;高速高效陶瓷刀具;核用先進陶瓷;陶瓷多能場燒結與加工和先進陶瓷微結構與性能設計;高性能氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、硼化物陶瓷的光固化(DLP)增材制造;陶瓷及金屬陶瓷複合材料的DiW、3DP、SLM增材制造;功能/結構陶瓷及超硬材料的先進制造技術等。

研究方向七:激光沖擊強化與高性能增材抗疲勞制造

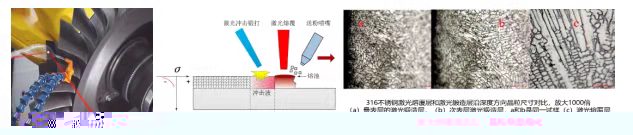

面向研發下一代直升飛機發動機的國家重大需求,圍繞着新型狹深複雜結構件葉輪和渦輪盤疲勞壽命短的“瓶頸難題”,開展激光沖擊載荷下變截面厚度變剛度薄壁複雜空間結構變形規律、複雜狹深結構激光斜沖擊多态多場耦合機理及微觀組織演變規律和熱力載荷下差異化殘餘應力分布及其對疲勞壽命影響規律的科學問題研究,實現激光斜沖擊葉片變形量、殘餘應力差異化分布、微觀顯微組織及疲勞壽命的主動控制。

針對飛機關鍵金屬損傷件常規熱修複存在的問題,開展雙激光鍛造複合增材與原位修複抗疲勞制造技術研究,提高金屬零件的内部質量和機械力學綜合性能,達到原位修複組織的“鍛造态”,将修複區的拉應力調整為壓應力,有效控制宏觀變形與開裂問題。

研究方向八:難切削金屬材料複雜構件電解銑削技術

針對高端裝備關鍵傳動部件以及航空裝備核心複雜構件加工難題,開展綠色、精密、高效電解銑削加工工藝和裝備的研發,重點研究多場耦合作用下高效加工機理,多參數耦合下高表面完整性獲得機制,以及振動電解加工和數控技術在電解銑削中的具體表現形式、特點。

研究方向九:特種能場微細加工技術

針對難切削硬脆材料加工難題,利用電火花、電化學、超聲及激光等特種能場,開展微結構的精密、微細特種能場加工技術研究,重點解決加工過程的數學物理模型建立、加工機理分析、新型電極研制給多能量協同等關鍵問題,并研制專用精密、微細特種能場加工裝備。

研究方向十:海工裝備研發

面向海上風電安裝平台等高端裝備,開展大型風機海上安裝平台數字化設計制造技術研究,攻克了百米巨型樁腿“失穩”、超大平台升降“失控”、巨型葉片吊裝“失準”三大國際難題,研制出系列世界領先的超大型安裝平台。研究成果獲廣東省科技進步獎一等獎1項,中國機械工業科學技術獎一等獎1項,中國産學研合作創新成果獎一等獎1項,中國發明協會發明創業成果獎一等獎1項,以及中國好設計獎金獎等獎項。